|

|

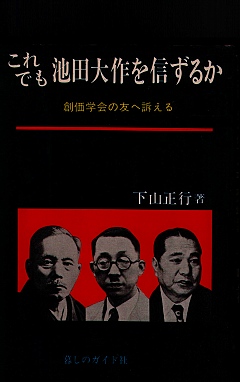

これでも池田大作を信ずるか -- 創価学会の友に訴える --

第二章 同門、妙信講の主張

「事の戒壇」は「国立戒壇」であるという主張

( 妙信講の主張と歴代上人の御文証 )

これに対し妙信講の人達は、あくまでも、事の戒壇即国立戒壇であるべきことを主張している。

民衆というものが国家を離れて存在し得るか。国家とは、個人生活を全うさせる有機集団であり、個人を細胞とする統一生命体といえる。個人生活の平和のためには、国家が安泰でなければならぬ。

「帝王は国家を基として天下を治め、人臣は田園を領して世上を持つ。而るに他方の賊来りて其の国を侵逼し、自界叛逆して其の地を掠領せば豈驚かざらんや豈騒がざらんや。国を失い家を滅せば何れの所にか世を逓れん、汝須く一身の安堵を思わば先ず四表の静謐を祷るべき者か」(立正安国論)と御金言にある通りである。

個人が正法に帰すれば個人が、家族全員が正法に帰すれば家が、成仏する。国家の成仏は同様にその構成員が正法に帰さねばならぬ。国家そのものが正法に帰すれば、それが王法仏法に冥じた姿である。このようなときに、個人や一団体の意志ではなく、国家意志として、正法護持が表明されるのではないか。それが「勅宣・御教書」であろう。国家構成員である民衆の総意が、国家意志として表われないはずがない。

いまの日本でいえは、国家意志の表明・決定は、当然国会の議決である。まさに「御教書」の意味である。また現行憲法でも、国事行為は天皇陛下の承認を必要としている。これがそのまま「勅宣」ではないか。大ざっぱにいってこれが妙信講の人達の主張である。

大聖人御金言のみならず、歴代上人の御文証も数多い。「広宣流布の時至り、国主此の法門を用いらるるの時、必ず富士山に立てらるべきなり」(日興上人、「門徒存知事」)。

「事の戒壇とは富士山天生原に戒壇堂を建立するなり、御相承を引いて云く……国主此の法を立てらるれば富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり」(日寛上人)。

「唯一の国立戒壇、すなわち本門寺の本門戒壇の一ヵ所だけが事の戒壇でありて、この事は将来に属する」(日亨上人、「日興上人詳伝」)

「国立戒壇は事なり、これ未来一天広布の時の勅建によるべきがゆえに」(日亨上人、「日蓮各教団の概観」)。

「血脈付法の法主を継げる日昇之を受納して戒壇本尊奉安殿と名付け、此処に戒壇本尊を永久に安置し奉るなり。“時を待つべきのみ事の戒法とは之なり”の金言を体して、必ず来るべき国立戒壇建立の暁まで守護すべし。後の法主も一心同体たるべきを確信する」(日昇上人)。

「広宣流布を熱願とする日蓮正宗僧俗は、共々一致協力して、真の世界平和は国立戒壇の建設にありと確信して、本年も益々折伏行に徹底邁進せられんことを願うものであります」(日達猊下)。

そして、日淳上人のつぎのようなお言葉もある。「戒壇建立のことたるや、王者の勅宣・御教書によるのである。それ以前に民衆の力によって建立せよとは仰せられておらぬ」。

“国立戒壇”という言葉の持つ語感が、現代日本の社会大衆にどんな影響を及ぼすか、というような配慮は別問題である。ただ、日蓮大聖人の御遺志を正しくうけているのはいずれであるか、唱題を重ねて御金言の御真意を拝すべきではないだろうか。

御金言の現代的解釈だの、逐条的訓話的解釈だのと、解釈論の瑣末を論じて枝葉に及び、根幹を忘れないように注意すべきであろう。

なお参考までに……。かつて言論弾圧・出版妨害に世論がわいたとき、“国立戒壇”の主張は憲法違反ではないか、という質問が国会で野党議員からなされた。

政府の答弁は、「ご質問の趣旨は、現行憲法の下においては、国が国立の宗教駒施設を設置することが許されないのであるから、そのような違憲の事項を実現することを目的とする政治活動を行なうこともまた、憲法上許されないのではないかという点にあると思われるが、事理としては憲法を改正しなければ実現することができない事項であっても、その実現を目的とする政治活動を行なうことが直ちに憲法違反になるわけではない。このことは、現に、政治活動として憲法改正の主張をすることが許されていることからみても明かであろう」というものであった。

きわめて当り前のことである。ただ、“国立戒壇は憲法違反”という憲法条文を理解しない風説を破折する例として、挙げただけである。

( 句読・改行等、便の為に当サイトにて添加

)

下山氏はここで、「国立戒壇」についての妙信講の主張と歴代上人の文証を紹介し、さらに野党の質問に対する政府の国会答弁を紹介しています。

池田会長の「なりふり構わぬ強弁」や「一貫性」のない「目先の都合」で「クルクルと変わ」る「“国立戒壇”否定」の「嘘言症的言辞」を指摘した上で、こうして「日蓮大聖人の御遺志を正しくうけているのはいずれであるか、唱題を重ねて御金言の御真意を拝すべきではないだろうか」と述べる下山氏の言辞は、誠実にして冷静な態度と云うべきでありましょう。

そして、「御金言の現代的解釈だの、逐条的訓話的解釈だのと、解釈論の瑣末を論じて枝葉に及び、根幹を忘れないように注意すべきであろう」との下山氏の言葉は、いま宗門・法華講・創価学会・正信会の諸氏の胸には、響くことがないのでありましょう。

(

平成十四年六月九日、櫻川 記 )

戻る 次

|

|

|