|

|

土壇場の度胸と勝負強さは、

土壇場の度胸と勝負強さは、

私の天性のもの

創価学会と妙信講の対決は、向島の常泉寺で行なわれた。学会側は、秋谷、原島、私、妙信講側は、浅井甚兵衛、昭衛、大久保某の各三名(後に浅井父子だけになった)であった。 毎回二時間ずつ、都合、十四時間の対論が行なわれた。

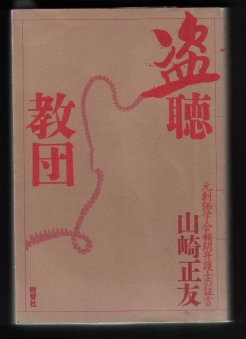

この対論の間中、会場から道を隔てて向かい側の学会員宅の一室で、受信機と録音機を囲み、広野輝夫、竹岡誠治、桐ケ谷章(弁護士)、八尋頼雄(弁護士)、T・K(検事)らが、私が会場に持ち込んだアタッシュケースに仕かけた発信器から送られる会話に息をひそめ耳をそはだてて聞いていた。

彼らは、もし、私たちの発言にきわめてまずいことがあればチェックし、途中で僧侶に頼んで会場にメモを入れて注意を喚起するという役割のほかに、対談内容を分析して、その夜、私たちとの打ち合わせの席で、問題点を指摘する、などの役割を担当していた。

一日たてば、テープから速記録が起こされ、私たちの手元に届けられて、次の戦いの準備に役立った。妙信講問題に関する私たちの参謀役には、そのほかに、福島、台村、金田宣明、高井康行、大竹健嗣(各検事)氏らが参加した。

ことに、昭和四十九年以後、妙信講との戦線が拡大して、乱闘さわぎや訴訟合戦、告訴合戦になってくると、妙信講問題への検事グループと弁護団の関与は、より密接になっていった。

こうした背水の陣の中で、激しい論戦が妙信講と学会の間に揃わされた。五回目の会談のときは、秋谷氏と浅井氏が相互に激して、「それでは話はこれでおしまいだ。奉安殿の前で武装して会いましょう」、「ああ結構です。戦いましょう」と席を蹴り、話がもの別れとなりかけ、あわや流血の惨事へ一直線、というところまで行きかけた。

この場はなんとか私の機転で切りぬけたが、その直後に急転直下、双方が歩み寄り、妥協点に達することができたのであった。

この五回目のときは、実は出かける前に学会本部で最高首脳会議を開き、秋谷、原島、山崎の三人から、「これ以上引けない。相手がどうしても折れなけれは決裂もやむをえない。実力行使によるトラブルも覚悟していただきたい」と、全権委任を求めていた。

私たちが会談に出かけたあと、和泉副会長らは決裂必至とみて、富士宮警察署や警視庁に根まわしをはじめたり、暴力的対決にそなえて準備をはじめたのであった。

この話を聞いた池田氏は、「なんで山友が帰ってくるまで待たないのだ。私は彼を信頼している。今日はなにかやってくると思うからバタバタしないで待っていろ」と和泉副会長らを叱責したという。

事実、この日を境に九死に一生をえるような、思いがけない有利な形で和解となっていった。

こうした土壇場の度胸と勝負強さは、私の天性のものと、池田氏はこのころから見抜いて私を使っていたらしい。

ここ一番、危機一髪の勝負には、私はたしかに強いが、それははたから見るほど楽な仕事ではないのである。出たとこ膠魚で、いつもいつも勝てるわけではない。こうした仕事のときは、その期間中、全身を目にし耳にして情報を集め、身体中をコンピュータにして分析しつづけなくてはならない。何日も、何週間も気持の休まる暇がないから、消耗ははげしい。

人から見れば、反射神経で動いているように見えても、実は考え抜いた作戦と行動であり、ただ説明するにはあまりにテンポが早く、あまりにたくさんの情報を一度に処理しているから言えないだけである。たしかに私は危機には頼りにされた。そのかわり普段は、二度と同じ間違いをおかしてもらいたくないから、口うるさく文句を言い、注文をつけた。事件が起これば、その処理に苦しむのは結局私だから、前もって事件の発生を防いでおきたい、という気持はやむにやまれぬものであった。

喉もとすぎれば暑さを忘れるで、私の普段の忠言は、けむたがられることが多かった。

常泉寺における五回目の対論が決裂しかけたとき、山崎元顧問弁護士のなにがしかの機転が、決定的な会談決裂を回避させる要素となったことがあったらしい。それは、そういうことであったのだろうと認めましょう。

それは、わたしの推量ではその後に提出された「御報告」第一条の「三大秘法抄、一期弘法抄の解釈については、双方に見解の相違があり一致するに至らなかったので、今後折をみて更に誠意を持って話し合う」にかかわることではなかったか、と思われる。

原島元教学部長の見解では「合意点としては、正本堂がいま直ちに御遺命の戒壇の達成ではない、しかし、それが将来御遺命の戒壇となるか否か、また、それを国立戒壇とすべきか否かは双方主張が異なるのでじっくり今後議論する、ということになり、その旨、御宗門に報告した」ということでした。

つまり「正本堂がいま直ちに御遺命の戒壇の達成ではない」こと、これは「の達成」の三文字も含めて双方の譲歩と言えましょう。「将来御遺命の戒壇となるか否か」は創価学会側の譲歩、「国立戒壇とすべきか否か」は妙信講側の譲歩と言えましょう。

しかして明確に判ることは、この決着は「国立戒壇とすべきか否か」についてもまた「双方に見解の相違があり一致するに至らなかったので、今後折をみて更に誠意を持って話し合う」ということであって、「国立戒壇」の御遺命が否定されたわけではないことでした。

にもかかわらず、その後宗門の「国立戒壇」を捨てなければ登山は許さぬとの妙信講に対する脅迫・取引は、信義を踏みにじること甚だしいといえましょう。

さてわたしが思うのは、先に挙げた七回目の対論における、原島元教学部長の「“信義には信義”、“礼には礼”であり、私たちは感謝しました」といったことについては、山崎元顧問弁護士にとっては言及するに値しないことであった、ということでした。

語るべき事は「私の機転で切りぬけた」ことであり、「土壇場の度胸と勝負強さは、私の天性のもの」ということであり、池田会長もまたそれを「見抜いて私を使っていた」ということ、なのでありましょう。

こうした「私の機転」、「私の天性」、「見抜いて私を」といった<私>へのひたすらな言及は、池田会長と同類の「自我拡大」、「ナルシスト」の傾向が顕著であるだろうことが容易に見てとれます。

しかしその山崎氏にしてなを、「九死に一生をえるような」と言わざるを得ない苦戦だったこと、が知られます。

さて、また原島元教学部長は自ら加担した盗聴という組織的犯罪行為について、「池田大作先生への手紙」では、口をぬぐって知らん顔をしていたことでした。

懺悔するならそこまできっぱりと公にして、原島元教学部長は徹底して懺悔しその罪を償うべきでありましょう。

戻る 次

|

|

|